Dans Libération du 14/02/2012, dans le but de contester par anticipation la recommandation de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé pour l’autisme, Bernard Golse affirmait: « Dans l’autisme, rien n’est validé, tout marche si on met le paquet, c’est l’intensité de la prise en charge qui compte ». Les trois termes de cette affirmation sont faux. Reprenons-les un par un.

« Dans l’autisme, rien n’est validé »

Il est faux que dans l’autisme rien ne soit validé, il y a eu de nombreux essais cliniques qui ont évalué et comparé l’efficacité de différentes approches, et montré que certaines méthodes éducatives (notamment ABA, TEACCH, ESDM) avaient une efficacité supérieure aux soins courants.

La meilleure synthèse en a été faite par la Haute Autorité de Santé en 2012. On peut également consulter la bibliographie compilée par l’association Egalited, qui recense non seulement les études scientifiques, mais également les rapports de synthèse et les recommandations établies dans d’autres pays, qui convergent avec celles de la HAS.

Bien évidemment, cet état des lieux scientifique reste provisoire et à réévaluer périodiquement. Le nombre d’études d’évaluation des interventions pour l’autisme reste insuffisant, et un certain nombre d’entre elles présentent des insuffisances méthodologiques (notamment de faibles effectifs). Néanmoins, il y a aujourd’hui suffisamment de données publiées pour se prêter à des méta-analyses, qui confirment les effets positifs d’interventions comportementales telles que ABA (applied behaviour analysis). On ne peut donc pas décemment dire que rien n’est validé.

« Tout marche si on met le paquet »

Par cette affirmation, Bernard Golse entendait mettre sur un pied d’égalité les interventions comportementales ayant fait l’objet d’évaluations positives, et les interventions psychanalytiques ou dites de « psychothérapie institutionnelle », n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation, mais ayant tout de même sa préférence. Or s’il est vrai que l’absence d’évaluation des approches psychanalytiques empêche de dire quoi que ce soit à leur sujet, cela ne permet pas non plus de les ranger à égalité avec les approches comportementales.

Littéralement, bien sûr, il est nécessairement faux que tout marche (même en mettant le paquet), puisque « tout » inclut n’importe quelle pratique fantaisiste… Mais on est en fait en mesure d’être plus précis que cela. Car les études d’évaluation comparent toujours une intervention cible à d’autres interventions (a minima, les soins courants, « treatment as usual »). Bon nombre de ces études ont montré que certaines interventions comportementales sont supérieures à d’autres interventions, qui par conséquent « marchent » moins bien. Affirmer que « tout marche » (sous-entendu à égalité) est donc tout à fait fallacieux.

Il se trouve qu’une étude française fournit des éléments permettant justement d’illustrer cette différence d’effet entre diverses approches. Il s’agit de l’étude de Darrou et coll. (2010). Cette étude, coordonnée par l’équipe d’Amaria Baghdadli à Montpellier, dresse un tableau édifiant des résultats de la prise en charge de « psychothérapie institutionnelle » proposée à la plupart des enfants autistes en France (ainsi qu’en Belgique, Suisse et Luxembourg francophones).

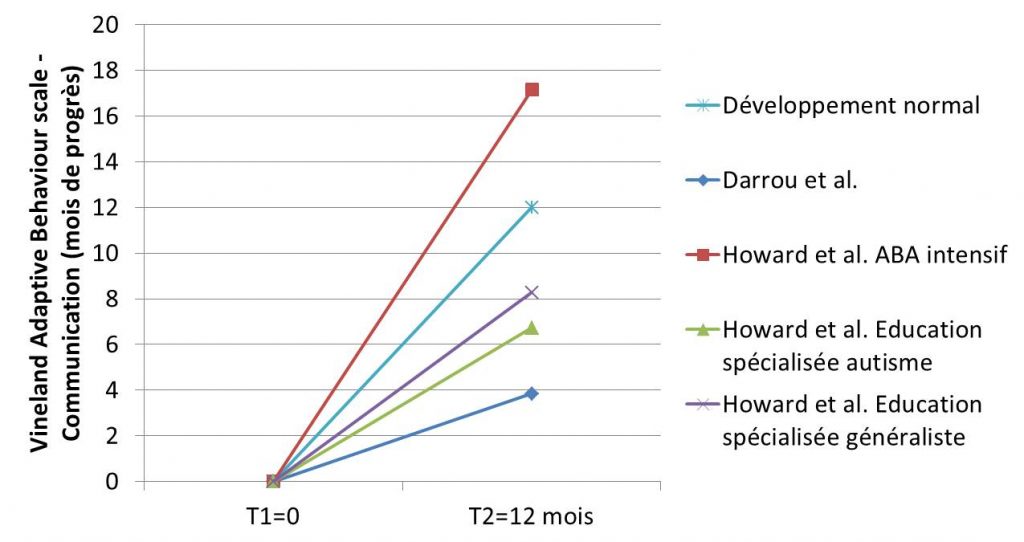

Le premier résultat de cette étude, est la mise en évidence des progrès extrêmement limités que permettent ces prises en charge. En effet, l’âge de développement de ces enfants (mesuré par la Vineland Adaptive Behavior Scale, échelles communication et daily-living skills) a progressé de 12 à 13 mois en moyenne sur la période de 40 mois durant laquelle le suivi s’est déroulé. Au lieu de 40 mois, si ces enfants suivaient une trajectoire développementale normale (sans même parler de rattraper leur retard). Autrement dit, les capacités de communication et d’adaptation de ces enfants ne progressent que de 4 mois en moyenne par année de prise en charge (ligne bleu foncé dans la Figure 1), ce qui est très peu, et surtout bien en-deçà de ce que permettent les interventions comportementales et éducatives passées en revue par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Notamment, si nous regardons les résultats d’un essai clinique américain (Howard et coll. 2005) ayant suivi la progression de différents groupes d’enfants autistes sur les mêmes échelles de développement en fonction du type d’intervention qu’ils recevaient, les enfants qui suivaient une prise en charge comportementale intensive (une variante d’ABA) progressaient de 11 à 17 mois par an (ligne rouge dans la Figure 1), ceux qui suivaient un programme comportemental éclectique (empruntant des éléments d’ABA, de TEACCH et de PECS) progressaient de 6 à 9 mois par an (ligne verte), et le groupe contrôle qui était juste scolarisé dans une école spécialisée pour enfants handicapés progressait de 5 à 10 mois par an (ligne violette). Autrement dit, les enfants autistes pris en charge en France progressent 3 fois moins en moyenne que les enfants américains suivant un programme ABA, et même un peu moins que le groupe contrôle ! Ce qui suggère que le système éducatif américain tout-venant, même lorsqu’il n’implémente pas des programmes spécifiquement dédiés à l’autisme, met en œuvre des pratiques qui sont au moins aussi efficaces que celles de nos institutions françaises, pratiquant la « psychothérapie institutionnelle » « intégrative » et « multidisciplinaire ».

Certes, les enfants participant à l’étude de Darrou et coll. (2010) ont été recrutés dans 51 unités différentes ayant sans doute une grande diversité de pratiques, qui n’ont pas été décrites dans l’étude. Il n’est donc pas possible d’attribuer ces résultats décevants à une pratique thérapeutique unique bien identifiée. Mais étant donné la taille de la cohorte (208 enfants) et le nombre de centres impliqués, cette étude nous montre que les pratiques ayant cours dans un ensemble représentatif d’institutions prenant en charge les enfants autistes en France ont bel et bien une pauvreté d’effets problématique.

On ne peut donc pas dire que « tout marche si on met le paquet ». Certaines pratiques (notamment les plus répandues en France) ne marchent vraiment pas. Et ce n’est pas la parodie récemment publiée d’évaluation des interventions psychanalytiques pour l’autisme (Thurin et coll. 2014) qui peut changer quoi que ce soit à ce diagnostic.

« C’est l’intensité de la prise en charge qui compte »

De manière intéressante, l’étude de Darrou et al. permet également de répondre à la troisième partie de l’affirmation de Bernard Golse. En effet, cette étude a également analysé quels facteurs prédisaient l’évolution (plus ou moins mauvaise) des enfants entre le début et la fin du suivi. Les facteurs ressortant de cette analyse incluaient la sévérité de l’autisme (la plus grande sévérité prédisant une évolution moins bonne) et le niveau de langage (un plus haut niveau de langage prédisant une évolution meilleure). En revanche, et à la surprise des auteurs, l’intensité de la prise en charge ne s’est révélée avoir aucune influence sur l’évolution des enfants! Pourtant, cette intensité était conséquente, puisque la médiane se situait à 30 heures par semaine, avec une grande variabilité selon les enfants.

Force est donc de constater, que lorsque les pratiques thérapeutiques ne sont pas adaptées, cela ne marche pas, même si on met le paquet. La nature de la prise en charge compte plus que son intensité.

Références

Darrou, C., Pry, R., Pernon, E., Michelon, C., Aussilloux, C., & Baghdadli, A. (2010). Outcome of young children with autism. Autism, 14(6), 663-677. doi: 10.1177/1362361310374156

Howard, J. S., Sparkman, C. R., Cohen, H. G., Green, G., & Stanislaw, H. (2005). A comparison of intensive behavior analytic and eclectic treatments for young children with autism. Research in Developmental Disabilities, 26(4), 359-383. doi: 10.1016/j.ridd.2004.09.005

Roth, M. E., Gillis, J. M., & Reed, F. D. D. (2014). A Meta-Analysis of Behavioral Interventions for Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorders. Journal of Behavioral Education, 23(2), 258–286. doi.org/10.1007/s10864-013-9189-x

Thurin, J.-M., Thurin, M., Cohen, D., & Falissard, B. (2014). Approches psychothérapiques de l’autisme. Résultats préliminaires à partir de 50 études intensives de cas. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 62, 102–118. doi.org/10.1016/j.neurenf.2013.11.011

Bonjour,

Je suis psychologue, j’ai été formé à l’Université de Dijon où l’intégralité du programme de psychopathologie était en réalité un enseignement de psychanalyse (avec une approche exclusivement Freudienne). Moi qui suis un scientifique dans l’âme, j’ai pendant mes études été purement scandalisé par les énormités et les inepties proférés depuis les estrades des amphithéâtres. Aucune autre approche que celle de Freud n’était alors dispensée dans ces cours de psychopathologie si bien que le diplôme de psychologue clinicien délivré par cette fac est en réalité un diplôme de psychanalyste déguisé, et non de psychologue clinicien. Or la psychanalyse n’est pas une science, c’est une dogme : culte de la personnalité de Freud, étanchéité à la critique, arguments irréfutables, stigmatisation des autres approches, attitude inquisitrice à l’égard de ceux qui émettent publiquement des doutes… tout y est.

La formation universitaire française de psychopathologie brille par son incompétence intellectuelle. Nous devons donc, nous, les psychologues, sensés garantir un soin de qualité auprès de personnes en souffrance, nous former une fois notre diplôme en poche. Est-ce bien logique ?

Aussi, je trouve cette initiative de L’APSU de réaffirmer le droit d’avoir une formation universitaire sérieuse, complète, et, de qualité, absolument for-mi-dable !

Bravo, et surtout, bon courage !